不動堂遺跡

不動堂遺跡(国指定史跡)

不動堂遺跡は、黒部川旧扇状地上に、縄文時代中期前葉~中葉にかけて営まれた集落遺跡です。2号住居と呼ばれる竪穴式住居の床面積は約115平方メートル(長径17m、短径8m)あり、当時の平均的な建物を圧倒する大型の建物でした。発掘時の昭和48年では、この2号住居が国内最大の竪穴式住居であったため、当時の暮らしぶりや社会構造を知る貴重な遺跡として国の史跡に指定され、保護されています。現地にはこの大型住居を含む3棟の竪穴式住居が復原されています。

不動堂遺跡は現地見学ができます

第2号住居(大型住居)と第4号住居は、現在安全上の理由で立ち入りできません。

国史跡不動堂遺跡は、遺跡を保護しつつ、史跡公園として整備されています。

野外の公園のため出入りは自由です。夜間は暗いのでお気を付けください。

施設:竪穴式住居3棟,展示棟

休園:冬季の積雪時

不動堂遺跡の土器から探る「縄文時代の植物利用」

平成28年の調査の結果、不動堂遺跡出土の土器の断面からダイズ属種子の痕跡(圧痕)が見つかりました。ほかにもシソ属の果実やダイズ種子、その他の種実の痕跡など、18点の圧痕が見つかっています。

不動堂遺跡は台地上の遺跡のため、植物や骨などが分解されやすく、これまでの調査では土器や石器、住居跡といったものしかわかりませんでした。しかし、圧痕を調べることで、植物や虫の痕跡など、新たな発見がありました。

不動堂遺跡の縄文土器(上山田・天神山式)

不動堂遺跡から出土する土器は、新保・新崎式、上山田・天神山式と呼ばれる北陸の中期の土器です。これ以降の土器が見つからないので、不動堂遺跡に人々が暮らした時期は中期の前半~中頃(約5,500年前-5,000年前)といえます。不動堂遺跡では、主に新潟県地方の馬高式(火焔土器)や、東北地方の大木式の土器も出土することから、北との交流がうかがえます。

-

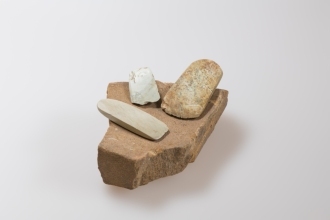

不動堂遺跡の敲石(ハンマー)

不動堂遺跡では玉つくり(アクセサリーの製作)の痕跡が見られません。同時代の朝日町内の遺跡ではヒスイ大珠の製作が行われていたり、近隣の柳田遺跡(やや前の時期)では玦状耳飾や垂玉の製作が行われていましたが、不動堂遺跡には未成品、完成品ともに玉製品は見られませんでした。不動堂遺跡の調査は一部のみが行われているだけですから、まだ発見されていないだけという可能性もあります。

この石は青みがある美しいものですが、玉(アクセサリー)の材料ではなく、石器加工のための敲石(ハンマー)です。

こんなにきれいな石をハンマーにできるとは、ぜいたくですね。

-

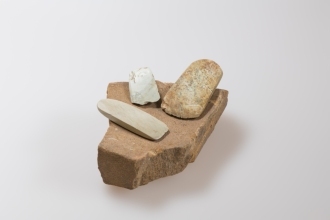

磨製石斧

不動堂遺跡は海岸から採取した石材を利用して磨製石斧(ませいせきふ)を製作していました。磨製石斧の製作には、扁平な石や大きな石を割って適当な大きさにし、周囲を敲いて整形し、研磨するという技法がとられていました。

-

石器の材料

不動堂遺跡の磨製石斧は、海岸から採取した綺麗な石を素材としています。

石材の調査により、主に透閃石岩(とうせんせきがん)という石が多いということがわかってきました。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町埋蔵文化財保存活用施設 まいぶんKAN

〒939-0723 富山県下新川郡朝日町不動堂214

電話番号:0765-83-0118

ファックス:0765-83-0118

更新日:2025年12月07日