ビーチボール・ルールブック

ビーチボール競技の概要

ビーチボールは、朝日町で考案したスポーツです。

町民ひとり1スポーツを推進する上に置いて、何かスポーツをしようと思っても自信のない方や普段スポーツの機会に恵まれない婦人や高齢者の方にすすめられるスポーツとして、朝日町教育委員会と朝日町体育指導委員で昭和53年から取り組み、昭和54年に一定のルールを作りました。

- ビーチボールとは

- 2つのチーム(1チーム4人)が一定のコート上でネット越しにビーチボールをボレーで打ち合い、決められた点数(1セット9点)を早く得点することを競います。

- ビーチボールは

-

- 狭い場所でも手軽に出来ます。

- ボールが柔らかいので突き指の心配はありません。

- ボールのスピードがやや遅いため、ボールをどこまでも追いかけるので運動量も多くなります。

- 誰でもすぐプレーを楽しむことが出来ます。

- ボールが適当に変化してくるので意外性に富み、腰まがりの予防になります。

以上のような特徴がありますが、やってみるととにかく楽しいスポーツです。

- ビーチボールとは

- 2つのチーム(1チーム4人)が一定のコート上でネット越しにビーチボールをボレーで打ち合い、決められた点数(1セット9点)を早く得点することを競います。

- ビーチボールは

-

- 狭い場所でも手軽に出来ます。

- ボールが柔らかいので突き指の心配はありません。

- ボールのスピードがやや遅いため、ボールをどこまでも追いかけるので運動量も多くなります。

- 誰でもすぐプレーを楽しむことが出来ます。

- ボールが適当に変化してくるので意外性に富み、腰まがりの予防になります。

以上のような特徴がありますが、やってみるととにかく楽しいスポーツです。

I.コートと用具

1.コートと競技用具

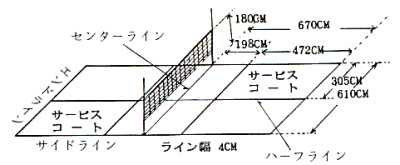

- コートは、バトミントンコート(ダブルス)を準用する。

- 区画線は幅4センチとし、長い側の区画線をサイドライン、短い側の区画線をエンドラインと呼ぶ。また、両エンドラインを結び、サイドラインと平行にコートを2等分する区画線をハーフライン、ネットの真下で両サイドラインを結びコートを2等分する区画線をセンターラインと呼ぶ。

2.ネット

- ネットはバトミントンネットを準用する。

- ネットの頂上線は水平で、コート面から180センチの高さとする。

- ネットは両支柱間に、その全幅をコート面に垂直に、かつコートを2等分するように強く張る。

- 支柱の両端(外側)にアンテナを取り付ける。

- アンテナの材質はグラスファイバーかそれに類似する柔軟なものとする。

- アンテナはネットの上に80センチ以上出るように取りつけ、10センチの間隔に、白と赤のしま模様をつける。

3.ポール(支柱)

- ビーチボール用支柱もしくは、バトミントン用支柱を利用し、高さ180センチとして使用する。

4.ボール

- ボールは球状で、白と緑のビニール製のものとする。

- ボールの直径、重さは次のとおりとする。

- 直径 27センチメートル ± 1センチメートル

- 重さ 70グラム ± 2グラム

II.主なルール

1.チーム

- チームは、1チーム監督1名、プレーヤー6名以内。

- 補欠プレーヤーの数は2名以内。

2.役員

- 役員は、主審、副審、線審2名または4名によって運営される。

- 主審はネットの端から、ネットを見下ろす位置をしめる。

- 副審は主審の反対側で、ネット下のコート外に位置する。

3.ゲームの勝敗

- 1試合のおける競技セット数は、3セットとし、2セット先取したチームを勝者とする。

- 9点を先取したチームが、そのセットの勝者とする。

- 両チームがおのおの8点を得た場合は、2点を勝ち越したチームをそのセットの勝者とする。

III.競技の進め方

1.コートおよびサービス権の選択

- 両チームのキャプテンは、試合の開始に先立ち、トスを行う。トスに勝ったキャプテンは、コートを選ぶか、最初のサービス権を取るのかのいずれか一方を優先的に選択することができる。

- 第1セット以外の各セットのサービス開始は、前のセットで最初にサービス権を行使しなかったチームが行う。

- コートはセットごとに交替する。

- 第3セットは、いずれかのチームが5点先取したとき、再びコートを交替する。しかし、サービスおよび選手のポジションは、交替時の状態のまま続行する。

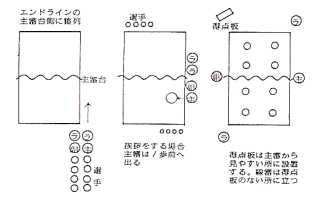

2.セット開始時の位置

- サービスのとき、2チームの選手は、おのおののコート内に2名づつ2列に位置する。ただし、選手は前後左右のポジションを守ること。

- サービスが行われたら、各プレーヤーは味方コートのどこに動いてもよい。

- (例1) CがBの前に出てはいけない。 (前後の関係)

- (例2) CがBの前、DがAの前に出てはいけない。 (前後の関係)

- (例3) B、Dが互いにハーフーラインを踏みこえ、また踏んだ場合。 (左右の関係)

- (例4) Aがハーフラインを踏みこえている。 (左右の関係)

- (例1~4)は全てまちがっているポジションのとり方です。青色の丸は、反則をしている。

- 選手のサービス順はA,B,C,Dの順となる。

- 競技開始時における選手の位置について選手はサービスを打つ瞬間にはコート内に入っていなければならない。選手がサイドライン、ハーフライン、エンドライン及びセンターラインを踏んだり、踏み越していた場合は反則となる。

3.サービス

- サービスは1本とする。

- サービスは前衛右の位置にあるプレイヤーが、主審のサービス開始の吹笛により、サービスエリアから、手あるいは腕で相手コートへ行う。

- サービスは、アンダーサービスとする。

- サービスの時、サーバーはネットに身体及び両足を平行に位置し、主審のサービス開始の吹笛後、前方へ1歩の踏み出しの範囲内でサービスを行わなければならない。

- サービスの瞬間には、サーバーの両足の一部は床面についていなければならない。

- 主審の吹笛前にサービスをした場合、そのサービスは取り消され、あらためてやり直す。

- サービスは、そのチームが主審によってサイドアウトを宣告されるまで、同一サーバーによって続行する。

- 前方へ2歩以上踏み出して行われたサービスはランニングサービスとなり、反則となる。

- 両足の一部が床に着いていない状態で行われたサービスはジャンプサービスとなり反則となる。

- 身体の側面から、ボール1個分以上離れて行われたサービスは、サイドサービスとなり、反則となる。

4.サービスの失敗とサーブ順の誤り(サイドアウト)

- サービスボールが次のような状態になったときは、主審はサービス権を相手側チームに移す。

- ボールがネットに触れたとき。

- ボールがネットの下を通過したとき。

- ボールがアンテナ及びポール(支柱)に触れたとき、またはアンテナ間を通過しなかったとき。

- ボールが相手方チームのプレーヤーが触れる前に味方のプレイヤー、またはその他の物体に触れたとき。

- ボールがコートの区画線外に落ちたとき。

- サービスがサービスコート内で行われなかったとき、また、サーバーがサービスを行うときにサービスラインに触れるか踏み越えたとき。

- サービスされたボールがネットを越え相手側のコートに入り、相手側チームのプレーヤーに触ることなく、ネット下をくぐりサービス側コートに落ちた場合はサービスの失敗となる。

- サーバーの誤りが発見された場合は、誤ったプレーヤーの位置を直ちに訂正し、サービス権を相手側チームに移動する。サービス権を行使している間に得た得点は有効とする。

5.位置の移動(ローテーション)

- サービス権を得たチームは、直ちに時計の針と同じ方向へ、位置をひとつづつ移動する。この結果、前衛左が前衛右に移動してサービスを行う。

- セット開始時のローテーション順は、セットが終了するまで守らなければならない。

- チームは、セットの競技開始前に副審に確認を受け、前のセットとプレーヤーの交替または位置を自由に変更することができる。

6.プレーヤーの交替(メンバーチェンジ)

- プレーヤーの交替は、監督または主将が主審または副審に申し出れば1セット以内に3回(3人)まで自由に交替できる。交替はすみやかに行われなければならない。

- サービス続行中のサーバーの交替はできない。但し負傷等によりサービスの続行が不可能と主審が認めた場合はこの限りではない。

- メンバーチェンジによってコート外へ出た選手は1つのプレーが終了(ボールデッド)しなければ再びコートに入ることができない。

- 負傷した場合の交替はすみやかに行う。

7.タイムアウト

- 各チームは監督が主審に申し出ればセットごとに1回のタイムアウトをとることができる。時間は30秒以内とする。

- 休憩のタイムアウトは、ボールデッドの時に限り認められる。

- 各セットの競技停止時間は1分以内とする。

- タイムアウト中にプレーヤーはコートを離れたり、コート外の人と話しすることは許されない。ただし、監督の助言を受けることはできる。監督はコート内に立ち入ることはできない。

IV.ポイントあるいはサイドアウト

次のような場合、チームは、サービングチームならサービス権を失う(サイドアウト)。レシービングチームならば相手側に1点を与える(ポイント)。

1.アウト・オブ・バウンズ

- ボールがコート外の地表・物体に触れたとき。(ただし、ボールの一部がラインにかかっていれば、アウト・オブ・バウンズにならない。)

- インプレー中、ボールがネット下を通過したとき。

- ボールがアンテナ及びポール(支柱)に触れたり、アンテナの延長線上または外側を通過したとき。

2.ホールディング

ボールをプレーする場合、ウエストより上の身体のどの部分で打ってもよいが、静止することなくはねかえさなければならない。

3.オーバータイムス

1チームが、ボールを相手コートに返す前に、4度以上プレーしたとき。 ただし、プレー中にボールがネットに触れた場合は、5度以上プレーしたとき。

4.ドリブル

1度ボールに触れたプレーヤーが、他のプレイヤーが触れる前に、再び続 いて身体のどこかに触れた場合はドリブルとなる。ただし、一度触れたその ボールがネットに触れた場合は、再び続いて一度だけボールに触れることができる。

5.オーバーネット

- アタック及びブロッキングの動作中、アタッカーの手がネットを越えて相手方のコート上にあるボールに触れたときは、オーバーネットとなる。

- 手がネットを越えても、ボールに触れなければ反則にはならない。

- アタックまたはブロックをした後に手がネットを越えて出ても反則とはならない。

- オーバーネットは、ボールに触れた身体の位置で判定する。したがって、手がネットを越えていて、顔でブロックした場合に、顔がネットを越えていなければ反則とならない。

6.タッチネット

- ボールがインプレーの状態にあるとき、プレーヤーは、身体または衣服のどの部分もネットに触れてはならない。アンテナおよび支柱に触れた場合も同様に扱う。

- 正当な位置にいるプレーヤーに、風のためネットがふくらんで触れても、タッチネットの反則は成立する。

- ボールがネットに触れ、その結果、自然にネットが反対側プレイヤーに触れた場合は反則ではなく、ボールはなおインプレーの状態にあるものとする。

7.アウト・オブ・ポジション

- サーブされた瞬間に、プレーヤーの定位置が誤っていた場合は反則である。

- プレイヤーの定位置の誤りが発見された場合は、誤ったチームのプレーヤーの位置を直ちに訂正する。得点はそのまま有効とする。

- 反則が、サーブ側チームならばサイドアウトなり、レシーブ側チームなら1点を失う。

8.インターフェア

- ネットにあたったボールが、ネット越しに当たるだろうと予測して、故意に手や体をあらかじめ突き出していて触れたとき。

- ラストボールがネットにあたり、相手側プレーヤーが故意に触れた場合。

- ネット下を完全に通過しないボールに、相手側プレーヤーが故意に触れたとき。

- ネットの上、または下でネット越しに、相手コートに手または身体を出し、その動作によって相手のプレーを妨害したと判断されたとき。ただし、ネット越しに相手側コートに手や身体を出しても、相手側のプレーを妨害したり、相手側プレーヤーに触れなければ反則ではない。

- 相手側プレーヤーに対する不愉快な言動、あるいは人身攻撃、手や足による騒音を発したりして相手側プレーヤーのプレーの妨害となったとき。

9.ディレーイング・ザ・ゲーム

- 意識的な態度でゲームを遅延させたとき。

- サーバーが、サーブの開始に吹笛後、5秒以内にサーブを行わなかったとき。

10.その他の反則

- ボールをウエストから下の部分でプレーしたとき。

- プレーヤーは、ボールを打ち返すために味方プレーヤーにぶつかったり、またこれを押しやったりしてもよい。しかし、ボールを打つためにこれをささえようとすることはできない。

V.2人以上のプレーヤーによるプレー

1.ネット上のボールプレー

- 相対するチームの2人のプレーヤーがネット上で同時に打った場合は、ボールが落ちた反対側のプレーヤーが最後に触れた者とみなす。したがって、どちらに落下してもボールが入ったコートのチームは3回プレーすることができる。

- 2人の相対するプレーヤーが同時にタッチしたボールがコート内に落ちたときは、ボールを落とされたチームの失敗となり、コートの外に落ちれば、相手側チームの失敗となる。

- ボールをネットの上で相対するプレーヤーが同時にホールディングした場合に、ダブルファウルとしてプレーをやりなおす。

2.同チームの2人のプレーヤーによるプレー

同一チームの2人以上のプレーヤーが同時にボールをプレーした場合、そのチームのボールの接触回数は1回として数える。この場合とくに、そのいずれかのプレーヤーが続いてボールに触れても反則とはならない。

3.ブロッキング

- ブロッキングは誰でも自由に参加できる。

- ブロッキングしたときに、ブロッカーの手がネットを越えていても、ボールに触れなかった場合は反則とはならない。

4.ダブルファウル

相対するチームの2人のプレーヤーが同時に個々の反則をした場合は、ダブルファウルを宣しプレーをやり直す。

VI.ネットに関係あるプレー

1.ネットボール

競技の途中において両翼のアンテナ間のネットに触れたボールは常に有効 である。

- ボールがネットに引っ掛かったときは、ノーカウントとし、プレーをやり直す。

2.アンテナとボール

2本のアンテナあるいはその想像延長線上の間を通過したボールは有効である。アンテナの想像延長線間の外側を通過したボールは、どんな場合でも 相手方コートへ進出してプレーすることはできない。

3.ダブルタッチネット

相対するチームの2人のプレーヤーが同時にネットに触れた場合は、ダブルファウルでプレーをやりなおす。

VII.その他の規則

1.ボールの破損

試合中にボールが破損した場合は、その時点でボールデッドとし、プレー をやりなおす。

2.試合の棄権及び没収

- 試合の棄権および没収となったときは、セットカウント9:0,ゲームカウント2:0とする。

- 主審から競技するように指示されながら、それを拒否したチームは没収される。

- チームが試合開始時刻に15分以上おくれて競技場に到着した場合は、その試合を没収する十分な理由が発生したものとみなす。

- 試合中に選手が負傷等により試合が続行できなくなった場合、交替選手がいないとき、若しくは選手交代をそのセットに3回(3人)行っていたときは、そのチームはゲームの敗者とする。セットカウントはいずれも9:0、ゲームカウント2:0とする

3.判定

主審の判定は最終である。

4.質問

規則の解釈に関する判定についての質問は直ちにに行われなければならない。ただし、これを行えるのはそのチームの監督または主将に限る。

5.役員の任務

1.主審

主審は、ゲームに関する最高の役員で、ゲームの開始・終了およびその結果を宣言し、ボールがインプレーか、デッドか、得点か、サイドアウトかを 判定し、その他すべての反則を判定する。

- 第3セットにおける5点でのチェンジコートを忘れた場合は、気づいた時点で直ちにチェンジコートを行う。ただし、得点は変更しない。

2.副審

副審は、主審の判定を助け、主にネット際の反則に注意し反則があった場合は、吹笛により主審に知らせる。

- ゲームを進めるのはあくまで主審であるが主審の見えない位置の反則をジェスチャーで示し知らせる。特に、ネットタッチ、アウト・オブ・ポジション、サイドサービス、サービス時のラインクロス、副審側サイドラインを注視し判定をする。

3.線審

線審は、各ライン付近のアウトかインかを判定するとともに、ワンタッチ、アンテナ上のボ-ル及びラインクロスを確認した場合は主審に知らせる。

6.試合運営

1. 整列方法

2. ゼッケンは、前と後の両面につける。

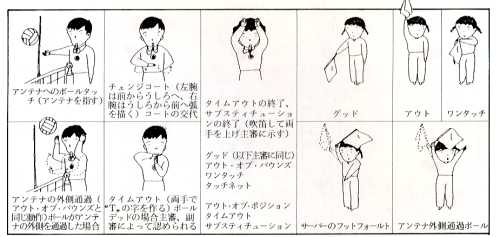

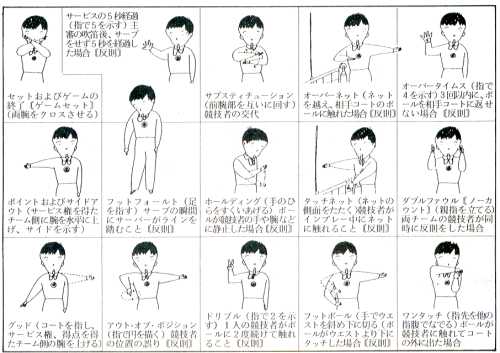

ハンドシグナル

この記事に関するお問い合わせ先

〒939-0715 下新川郡朝日町越306

電話番号:0765-83-1838

ファックス:0765-83-0030

更新日:2023年03月31日